第253回HSPセミナー「カンボジアにおける人間の安全保障の今日的課題 -人間の安全保障フォーラム(HSF)スタディーツアー報告会-」

|

日時: |

2018年11月26日(月)14:00~16:30 |

|

場所: |

東京大学駒場キャンパス、10号館3階、301教室 |

|

講師: |

基調講演 報告1 報告2 *当日は、カンボジアに加えて、香港およびミャンマーのスタディーツアーの報告もなされます。 |

|

コメンテーター: |

佐藤安信(東京大学教授、HSF副理事長) 瀧澤三郎(東洋英和女学院大学客員教授、UNHCR協会理事長) |

|

言語: |

日本語、英語 |

|

主催: |

東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) 特定非営利活動法人 人間の安全保障フォーラム(HSF) |

|

共催: |

国際開発学会「持続可能な開発とSDGs」研究部会(JASID-SDGs) |

第252回HSPセミナー「AIIB Today—ガバナンスと法の支配について」

| 概要: | 英語ページをご参照ください。 |

| 日時: | 2018年 11月 22日(木) 10:00 - 12:00 |

| 場所: | 東京大学本郷キャンパス国際学術総合研究棟4F SMBCアカデミアホール |

| 講師: | Mr. Gerard SANDERS, アジアインフラ投資銀行 ゼネラルカウンセル

Mr. Xuan GAO, Ph.D., アジアインフラ投資銀行 シニアカウンセル |

| コメンテーター: | 西沢 利郎 (東京大学公共政策大学院 教授)

佐藤 安信 (東京大学大学院 総合文化研究科 教授) |

| 言語: | 英語 |

| 主催: | 東京大学公共政策大学院(GraSPP)

東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) |

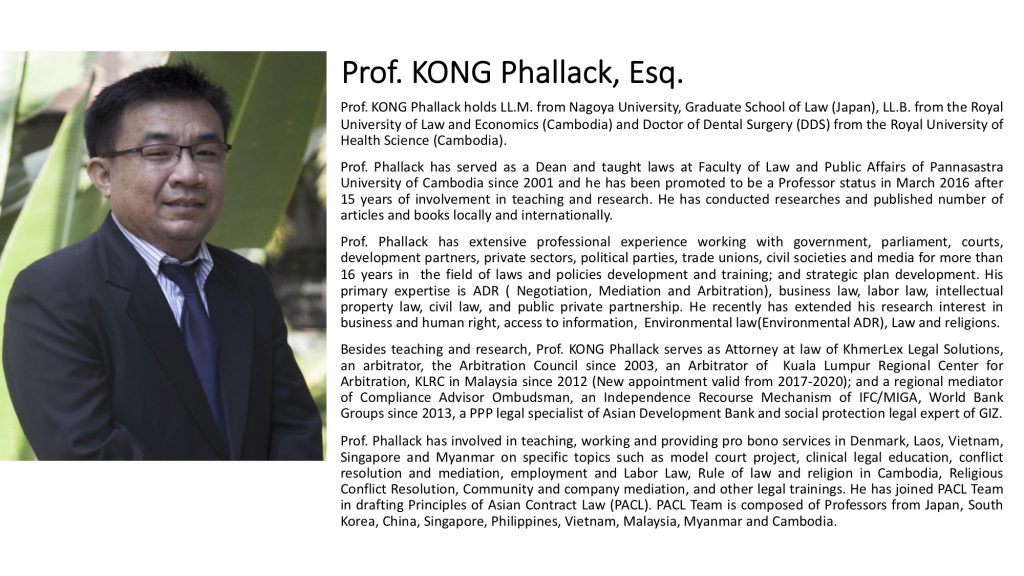

第251回HSPセミナー「カンボジアにおける紛争処理:労働仲裁について」

| 概要: | 英語の概要をご覧ください。 |

| 日時: | 2018年 11月 16日(金) 17:00 – 18:30 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 18号館 4Fコラボレーションルーム2 |

| 講師: | Professor Kong Phallack (Dean, Law School of Pannastra Cambodia University)

|

| 司会: | 佐藤安信 (東京大学大学院 総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム 教授) |

| 言語: | 英語 |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) |

| 共催: | グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター |

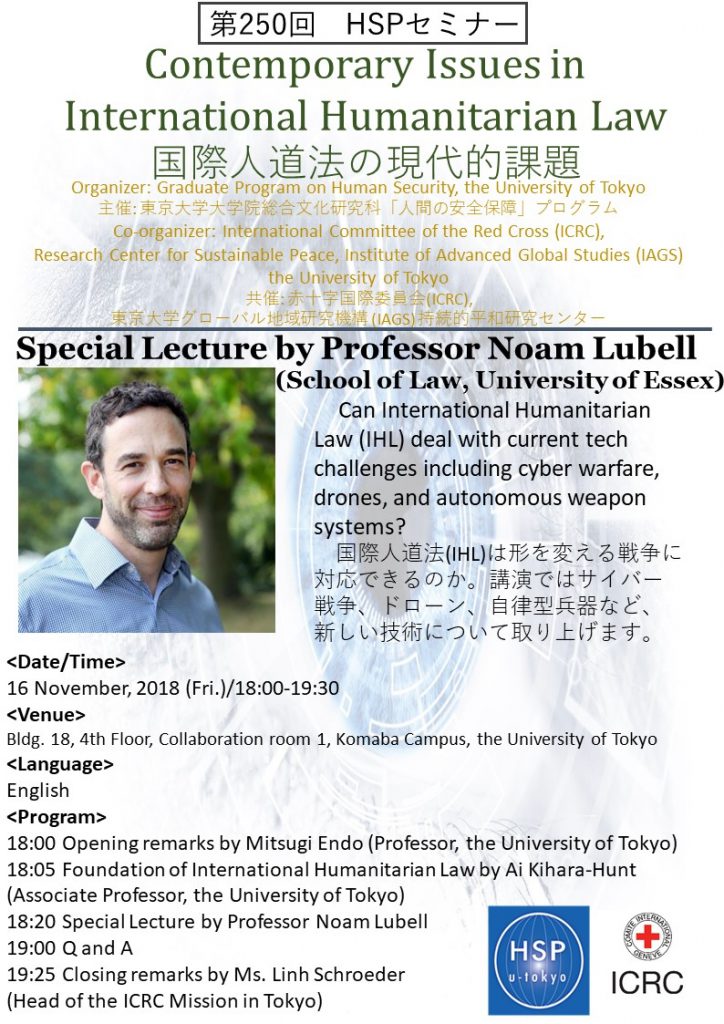

第250回HSPセミナー「国際人道法の現代的課題」

| 概要: |

国際人道法(IHL)は形を変える戦争に対応できるのか。サイバーオペレーション、ドローン、自律システムなど、新しい技術についてNoam Lubell教授にSkype経由でお話ししていただきます。 |

| 日時: | 2018年 11月 16日(金) 18:00 - 19:30 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 18号館 4Fコラボレーションルーム1 |

| 講師: | Noam Lubell (英エセックス大学法学部教授) |

| 司会: | キハラハント愛 (東京大学大学院 総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム 准教授) |

| 言語: | 英語 |

| 資料: | 会場で配布予定 |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) |

| 共催: | 赤十字国際委員会(ICRC)

グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター |

第2回入試説明会(2019年4月入学生向け)(2018年10月13日)

第2回プログラム入試説明会(2019年4月入学生向け)を以下の通り開催いたします。

なお、事前申し込みは必要ありません。

<日時>

2018年10月13日(土)10:00-

<場所>

東京大学教養学部(駒場キャンパス:京王井の頭線駒場東大前駅下車すぐ) 13号館2階1323番教室

※東京大学大学院総合文化研究科ホームページでもご案内しております。

第249回HSPセミナー「マヌーシュよ、どこへ行くの?:〈ジプシー〉の民族誌、そして、不確実な世界に住まう〈ノマド〉の人類学へ」

| 概要: | 抗いがたい定住化の波に押されつつも、束の間の旅の生活を続けるフランスのジプシー・マヌーシュ。かれらはどこへ行くのだろうか?そのノマディズムは、一つの領土・体系・主義にもとづき想像されてきた共同体を別様のあり方でひらくことに繋がっている。マヌーシュは、不確実性に満ちた世界を生きぬくため、異なるものへの接続の機会をうかがい共同体の境界を可動させ続ける。ただし、それは、西洋定住民社会という環境を生きてきたノマドに特異な身構えであるばかりでない。はるか古来より人類は、別様でもありうる生を求めて移動し、新たな環境で社会や文化を革新させてきた。〈ジプシー〉の民族誌的事例を検討しながら、わたしたち〈ノマド〉をめぐる人類学へと議論を進めていきたい。 |

| 日時: | 2018年9月29日(土)13:00‐18:00 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス18号館4階 コラボレーションルーム1 |

| 講師: | 左地亮子(東洋大学) |

| コメンテーター | 三浦敦 (埼玉大学) |

| 司会 | 関谷雄一 (東京大学) |

| 言語: | 日本語 |

| 資料: | 当日配布予定。 |

| 主催: | 日本文化人類学会 関東地区研究懇談会 |

| 共催: | グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的開発研究センター |

第248回HSPセミナー「隣町の支援者が語る:震災から7年経った南三陸町とのつながり」

| 概要: | 宮城県登米市の「コンテナおおあみ」は、地域の起業活動支援を目的として、2011年6月に設立されたコーポラティブ(協働)オフィスである。開設準備中の2011年3月11日に、東日本大震災が発生。その際、避難所の支援に奔走し、隣の南三陸町から避難してきた人々が登米市で生活するための支援拠点の役割を担った。 被災者が復興をしていく過程で、避難先でも尊厳のある暮らしをするには何が必要だったのか。そして、多くの被災者=復興者が南三陸町へ戻った今、南三陸町との関係をどう継続していているのか。 「コンテナおおあみ」の数多くの取り組みを実際に担ってきた松原氏に、震災から7年経った現在の活動と南三陸町とのつながりについてお話をいただく。 |

| 日時: | 2018年 7月 7日(土) 14:00 - 16:00 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 18号館4Fコラボレーションルーム1 |

| 講師: | 松原忠史(有限会社コンテナおおあみ/大網商工振興会 地域社会活動活性化事業部 マネージャー) |

| コメンテーター: | 丸山真人 (東京大学大学院総合文化研究科教授) |

| 司会: | 石本めぐみ (NPO法人ウィメンズアイ代表、東京大学総合文化研究科博士課程) |

| 言語: | 日本語 |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) |

| 共催: | グローバル地域研究機構 持続的開発研究センター |

第247回HSPセミナー「東アフリカに向けた一帯一路イニシアティブと日本のインド洋太平洋戦略」

| 概要: | UAEで日本のインド太平洋戦略外交を研究されている講師から、東アフリカに向けた中国の一帯一路イニシアティブとの関係を中東から分析し、議論していただきます。 |

| 日時: | 2018年 7月 4日(水) 16:50 - 18:35 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 18号館4階コラボレーションルーム3 |

| 講師: | Dr. Brendon Cannon (カリファ大学 国際及び民間安全保障研究所 准教授) |

| コメンテーター: | 遠藤 貢 (東京大学大学院総合文化研究科教授) |

| 司会: | 佐藤 安信 (東京大学大学院総合文化研究科教授、持続的平和研究センター長) |

| 言語: | 英語 |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター |

| 共催: | グローバル地域研究機構 (IAGS) アフリカ地域研究センター |

| 後援: | 科学研究費補助金補助金基盤(A)「東アジアにおける正義へのアクセスのためのネットワークガバナンスの検証」 |

第246回HSPセミナー「人道法医学から何が分かるか - 今日の人道法医学と課題」

| 概要: | 紛争や自然災害により、また、移民としての生活中に命を落とした場合、遺体は適切にかつ尊厳をもって扱われなければなりません。また、身元不明者については、捜索、修復、身元確認が必要となります。赤十字国際委員会(ICRC)では、人道支援活動の一環として法医学サービスを提供しています。

本セミナーでは、ICRC保護部門法医学ユニット長であるオラン・フィネガンが、法医学分野での活動の概要をはじめ、行方不明者や移民、災害・紛争における遺体の管理など、人道分野において法医学がいかに寄与しているのか、遺体から何が分かるのか、シリアやアフガニスタンなどの具体的な例を挙げながら講演します。また、紛争の都市化や長期化、避難民キャンプにおける遺体の適切な処置など、新たな人道的課題についても法医学の見地から斬り込みます。 講演の後には質疑応答の時間も設けます。 お席が限られていますので、事前登録をお勧めします。当日も受け付けますが、満席になり次第入場受付を終了しますので、予めご了承ください。 事前登録はこちらから。 |

| 日時: | 2018年 6月 11日(月)18:00 – 19:30 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 18号館4階 コラボレーションルーム1 |

| 講師: | Oran Finegan (赤十字国際委員会 プロテクション部門 法医学部長) |

| 司会: | キハラハント 愛 (東京大学 准教授) |

| 言語: | 英語(通訳なし) |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) |

| 共催: | 赤十字国際委員会(ICRC)、グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター |

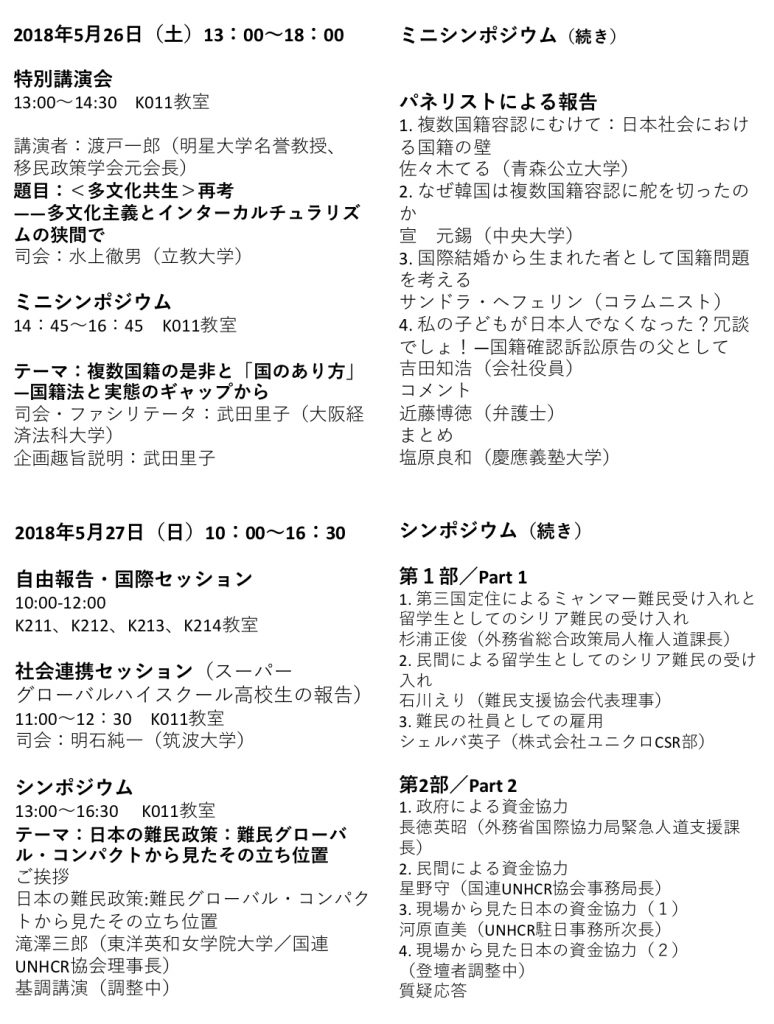

移民政策学会(JAMPS)2018年度年次大会の開催(HSP後援)

移民政策学会(JAMPS)の2018年度年次大会が開催されます(HSP後援)。

詳細はこちらをご覧ください。

第1回入試説明会(2019年4月入学生向け)(2018年6月2日)

第1回プログラム入試説明会(2019年4月入学生向け)を以下の通り開催いたします。

なお、事前申し込みは必要ありません。

- 日時:2018年6月2日(土) 13:00-15:00

- 場所:東京大学駒場キャンパス(京王井の頭線駒場東大前駅東口すぐ)18号館ホール(地図)

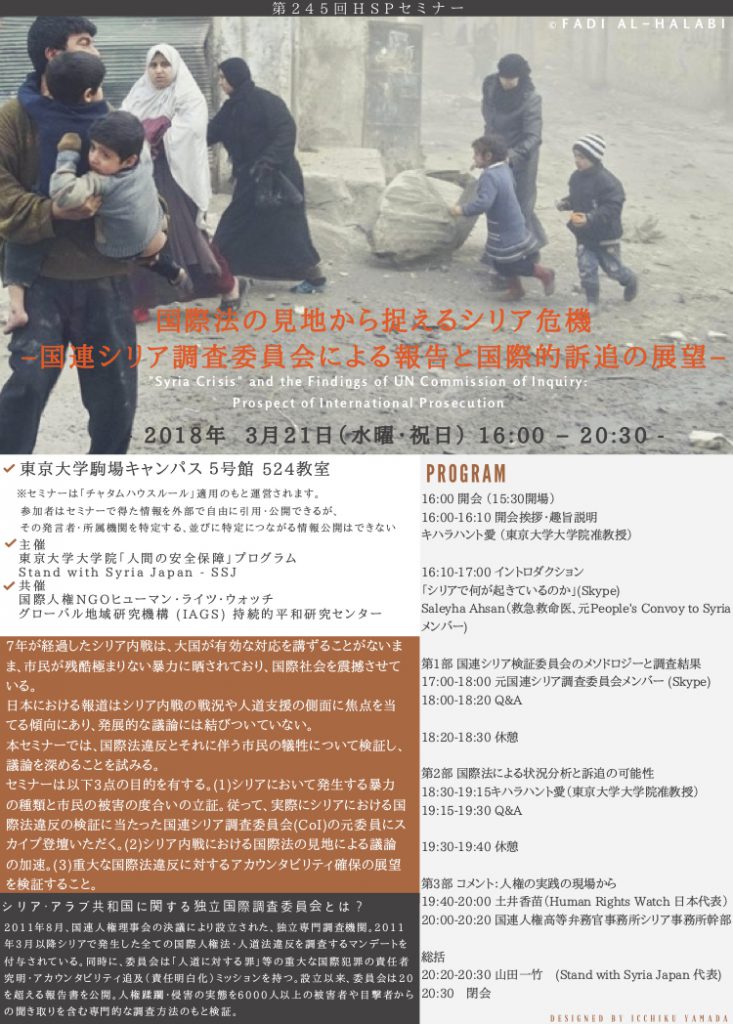

第245回HSPセミナー「国際法の見地から捉えるシリア危機 -国連シリア調査委員会による報告と国際的訴追の展望―」

| 概要: |

7年が経過したシリア内戦は、大国が有効な対応を講ずることがないまま、市民が残酷極まりない暴力に晒されており、国際社会を震撼させている。 *当セミナーは「チャタムハウスルール」適用の元で運営されます |

| 日時: | 2018年 3月 21日(水・祝)16:00 — 20:30 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 5号館 2階 524教室 |

| 講師: | Saleyah Ahasan (緊急救命医、元People’s Convoy to Syria)

元国連シリア調査委員会メンバー 国連高等弁務官事務所シリア事務所 幹部職員 キハラハント 愛(東京大学 准教授) |

| コメンテーター: | 土井 香苗 (国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ 日本代表) |

| 司会: | 山田 一竹 (Stand with Syria Japan代表) |

| 言語: | 日本語・英語(英語のスピーカーには日本語訳あり) |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP)

Stand with Syria Japan – SSJ |

| 共催: | 国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ(Human Rights Watch)

グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター |

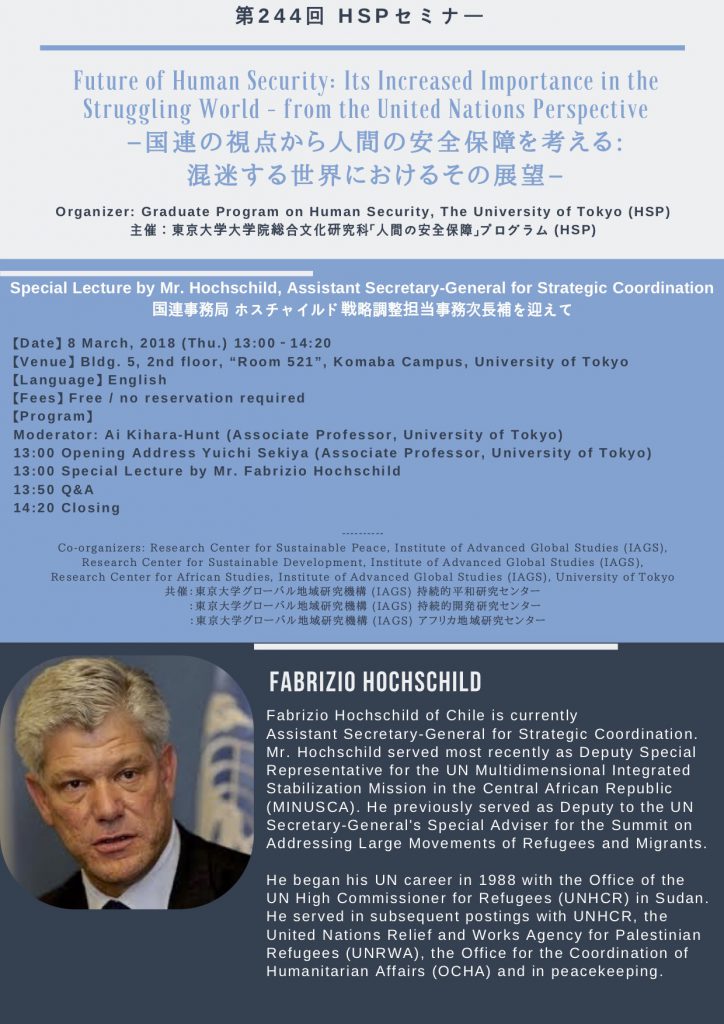

第244回HSPセミナー「国連の視点から人間の安全保障を考える: 混迷する世界におけるその展望」

| 概要: |

本セミナーは、国連事務次長補(戦略調整)ファブリツィオ・ホスチャイルド氏を特別講師に迎え、混迷する21世紀の世界において、より重要性を増す「人間の安全保障」の概念について、国連の立場から講演していただく。質疑応答の時間を取る。 |

| 日時: | 2018年3月8日(木)13:00-14:20 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 5号館 2階 521教室 |

| 講師: | ファブリツィオ・ホスチャイルド氏 (国連事務次長補 - 戦略調整) |

| 司会: | キハラハント 愛(東京大学准教授) |

| 言語: | 英語 |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP) |

| 共催: | グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的開発研究センター グローバル地域研究機構 (IAGS) アフリカ地域研究センター |

【英文要旨】

「国連の視点から人間の安全保障を考える:混迷する世界におけるその展望」

ファブリツィオ・ホスチャイルド氏 (国連事務次長補-戦略調整)

On 8 March, the Graduate Program on Human Security, the University of Tokyo, hosted a special lecture by the UN Assistant Secretary-General for Strategic Coordination, Mr. Fabrizio Hochschild.

He questioned if our generation could hope for a better world for the next generation while highlighting seven major challenges today: i) climate change, ii) growing inequality, iii) lack of clarity in geopolitical power relations leading to greater unpredictability, iv) increasing number and complexity of armed conflicts, v) global threat of terrorism, vi) reduction of space in human rights promotion and protection, and vii) uncertainty of frontier technology.

These threats are taking place simultaneously and are mutually reinforcing. For example, increasing inequality can push marginalized people to further alienation, give rise to nationalism and isolationalism, and create an opportunity for recruitment by extremist groups. The rise of terrorism comes with the absence of the rule of law and many terrorist-related activities operate in developing countries.

It is therefore important to have a comprehensive measure to address the root causes of terrorism. Technology advancement is moving at a speed that outstrips public scrutiny so much so that policy makers cannot keep up. When the internet was created, people hoped that it would make the world better, but such technology is also susceptible to new forms of manipulation in which it is used as a tool for warfare.

Currently, there is mistrust for multilateral organization including the UN. This is paradoxical, given the challenges that we are facing are transnational in nature, and require solutions through cooperation. The UN’s relevance is ever more vital.

The UN is under a major reform to make itself more effective, to tackle discrimination, to reduce bureaucracy, and to have better coherence in its approach. The emphasis of the reform is on prevention, anticipating crisis and building resilience.

On the Sustainable Development Goals (SDGs), Mr Hochschild described them as a comprehensive tool in addressing contemporary issues. Japan has been leading on the human security approach, which echoes the Secretary-General’s vision. Both concepts focus on the most vulnerable people. By taking an integrated, needs-based and comprehensive approach, and by addressing the root causes of issues, human security can bring results.

(要旨作成:溝端悠、キハラハント愛)

第243回HSPセミナー「日本と豪州における、移民、難民、多文化共生:日豪の教育の比較から」

| 概要: | 本セミナーは、池田俊一先生のANU退職を記念して開催いたします。 日本と豪州における、移民、難民、多文化共生を教育の比較の観点から、その実態、課題、展望を議論し、相互補完的な連携の可能性を模索します。 |

| 日時: | 2018年 1月 29日(月) 16:40 - 18:35 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 18号館 4F コラボレーションルーム2 |

| 講師: | 池田 俊一 (オーストラリア国立大学 アジア研究学部日本センター 助教授) |

| コメンテーター: | 滝澤 三郎 (国連UNHCR協会 理事長) |

| 司会: | 佐藤 安信 (東京大学大学院教授、持続的平和研究センター長) |

| 言語: | 日本語と英語併用 |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP)

グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター |

| 共催: | 科学研究費補助金補助金基盤(A)「東アジアにおける正義へのアクセスのための検証」

難民政策プラットフォーム(RPP) |

第242回HSPセミナー「西アフリカ・ニジェールにおけるテロと紛争、その予防に対する取り組み」

| 概要: | 西アフリカのサヘル帯に居住するハウサの人々の社会には、「飢餓はすべての問題の根源である」という諺があります。人口の急増にともない1人あたりの農耕地と放牧地が縮小し、住民自身の実感としても、飢餓に対する危機感が高まっています。また、農耕民と牧畜民のあいだで引き起こされる武力衝突の死亡者数が急増し、トゥアレグ武装勢力やボコハラムによるテロのリスクもなくなりません。サヘル帯におけるテロや紛争を考える際、地域の自然と人、文化を総合的にとらえていく必要があることを示し、最後に、その予防に対する発表者の取り組みを紹介します。 |

| 日時: | 2018年1月16日(火)15:00-16:30 |

| 場所: | 東京大学駒場キャンパス18号館 コラボレーションルーム1 |

| 講師: | 大山修一 (京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科准教授) |

| 司会: | 阪本拓人 (東京大学大学院総合文化研究科准教授) |

| 言語: | 日本語 |

| 主催: | 東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP)

東京大学グローバル地域研究機構 (IAGS) アフリカ地域研究センター |